火星居留地

-

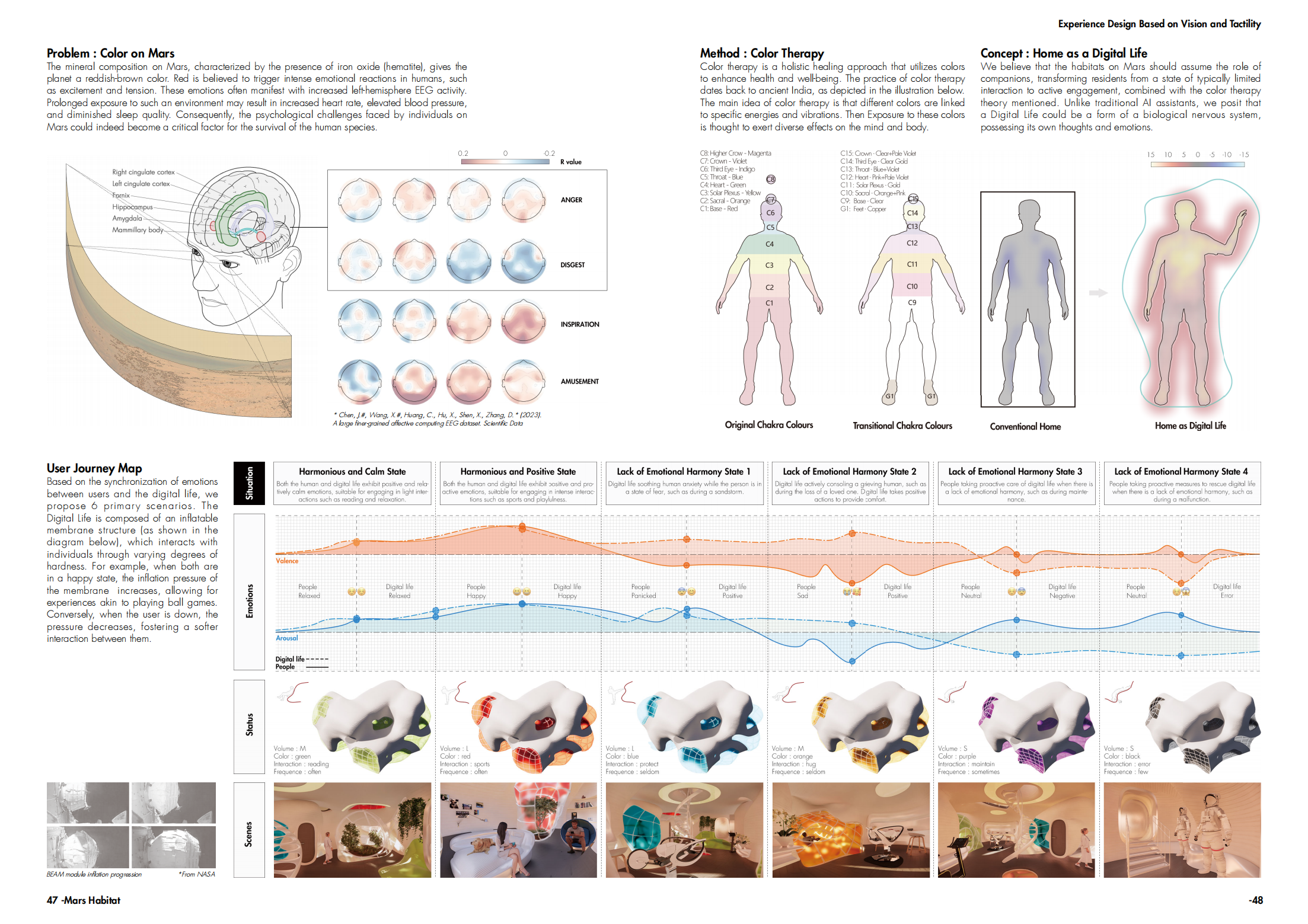

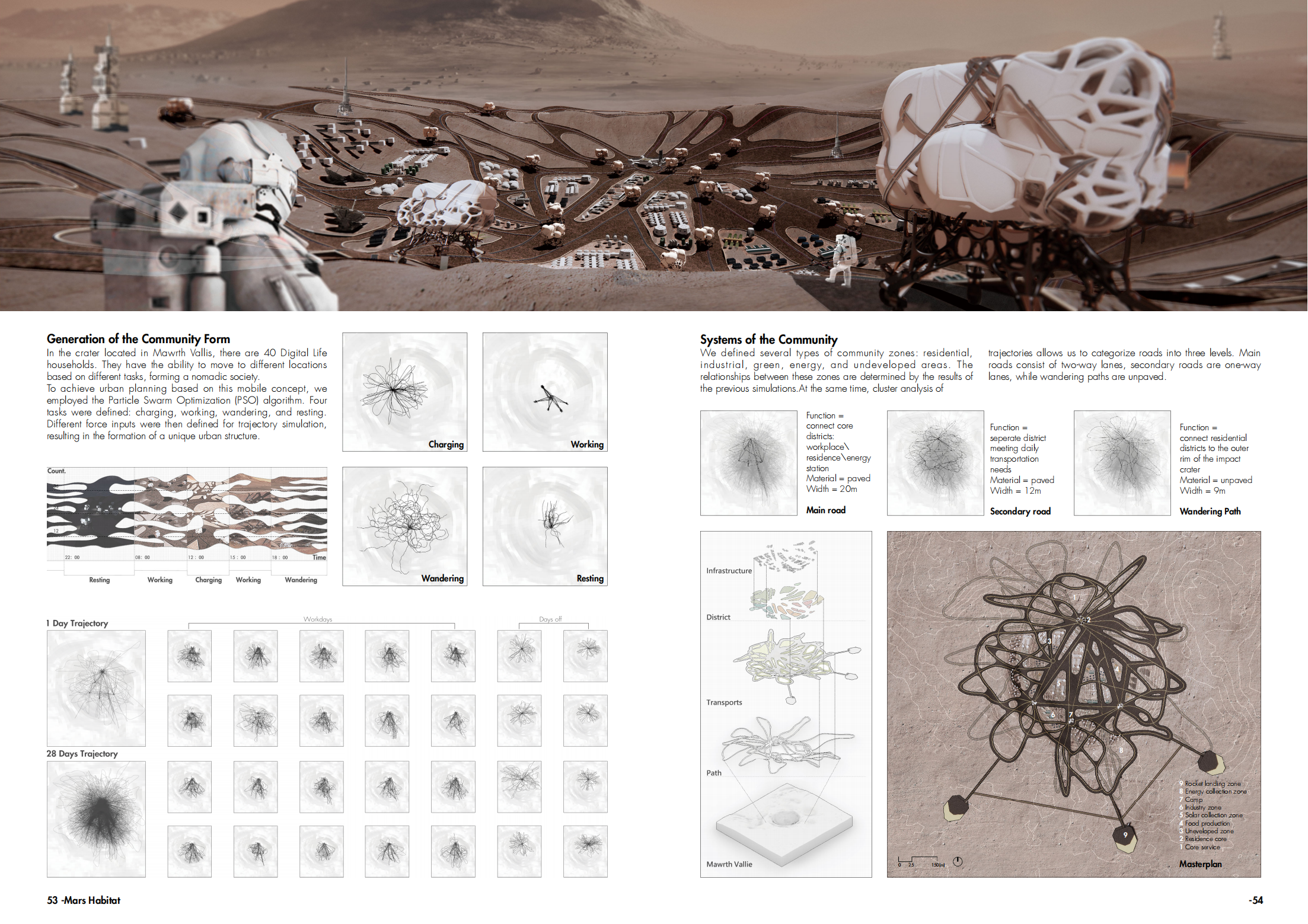

项目的构想来自对火星上生存者的心理需求的考察。由于火星地表没有绿植,同时小于普通重力的环境会对人的生理状态带来极大挑战。因此,我们提出一种构想,是否能够让内部环境提供情感体验来弥补外部环境的缺失?同时,我们注意到气动膜结构在地月空间建设过程中已经被逐步应用,所以我们希望通过气动膜结构的体积、触感的变化来实现对火星生存者情感需求的应对。

1.用户旅程图

基于用户与数字生命之间情感的同步,我们提出了6种主要场景。数字生命由一个充气膜结构组成,通过不同程度的硬度与个体互动。例如,当两者处于愉快状态时,膜的充气压力会增加,带来类似于球类游戏的体验。相反,当用户情绪低落时,压力减少,从而促进更柔和的互动。

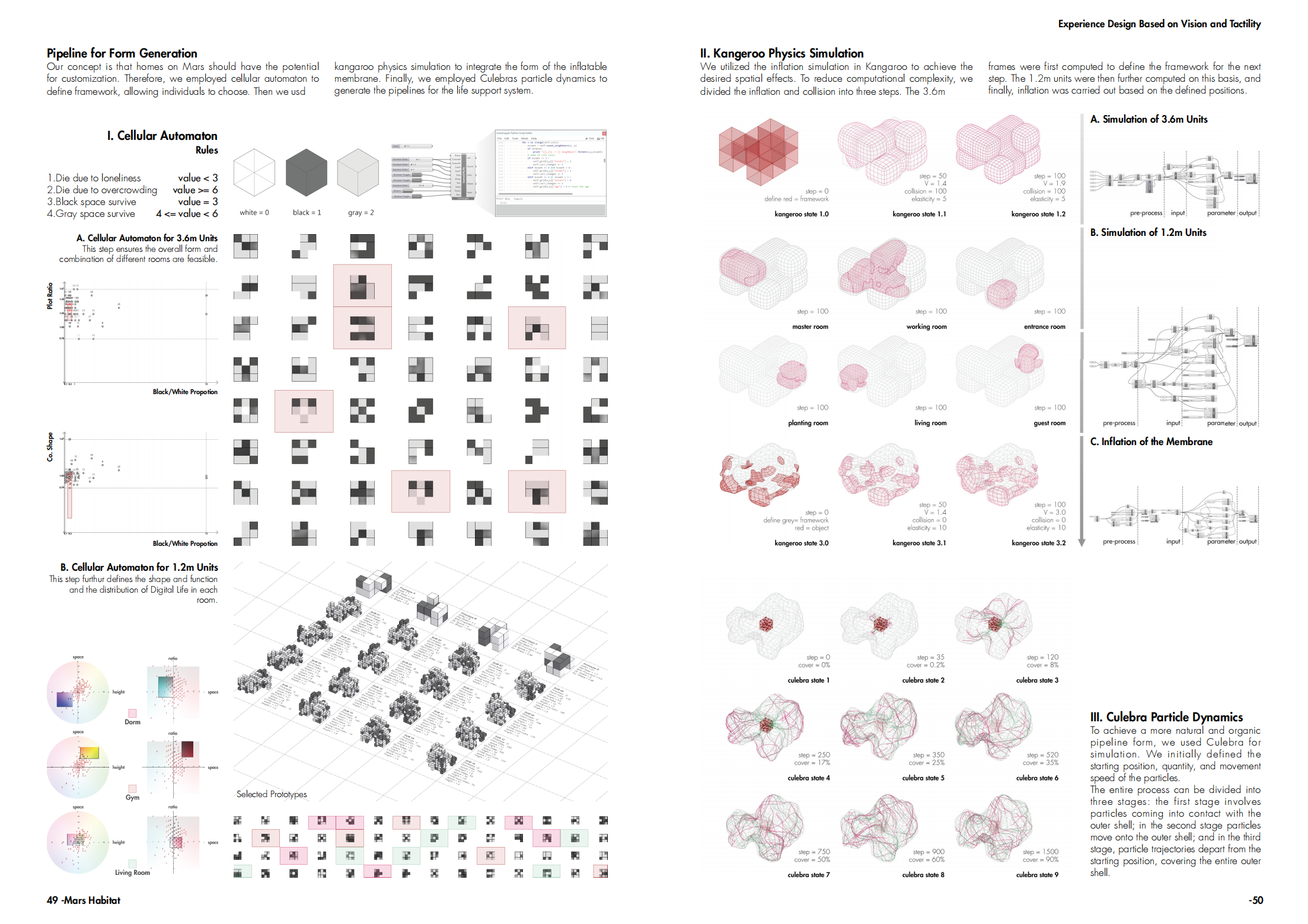

2.形态生成

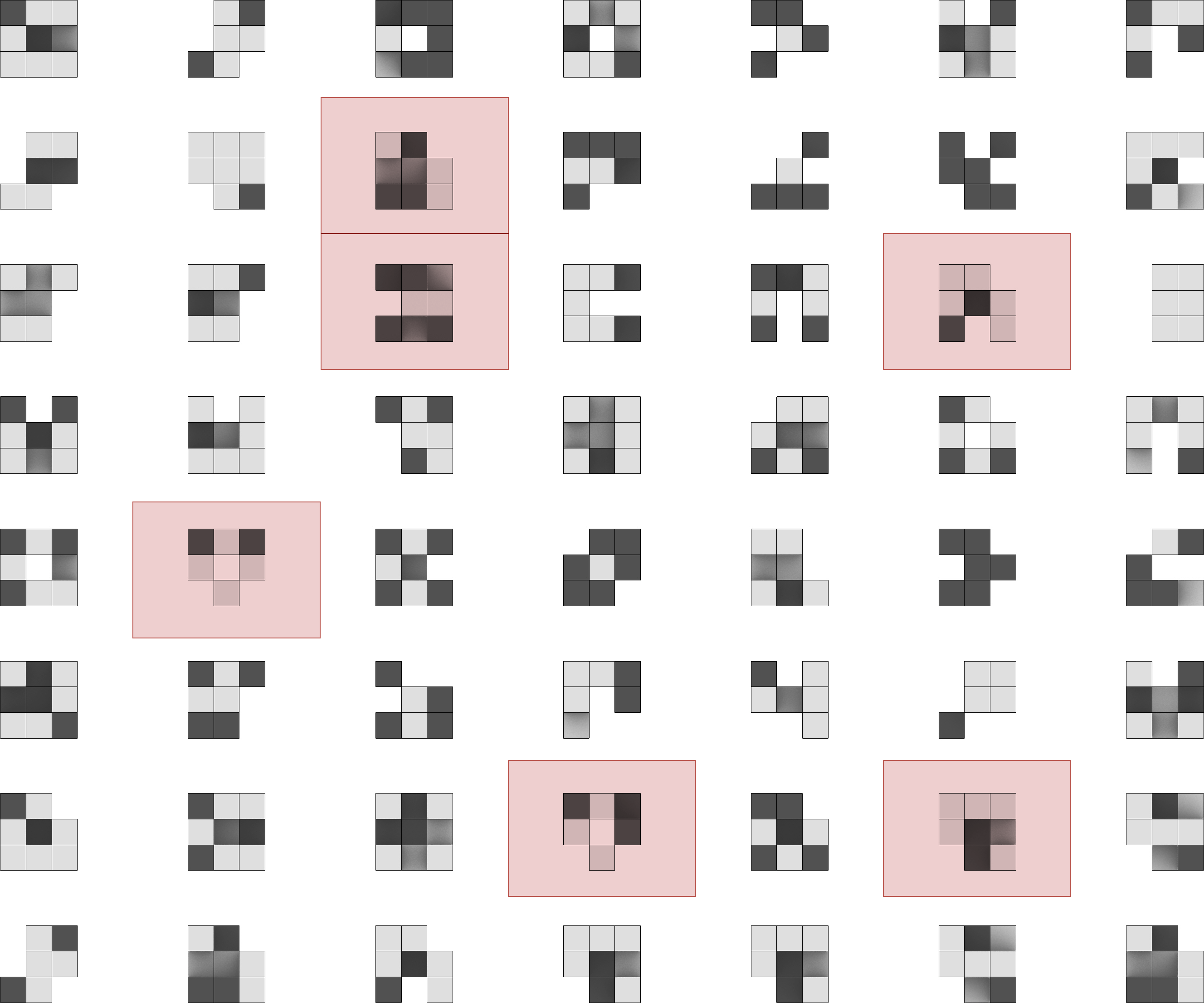

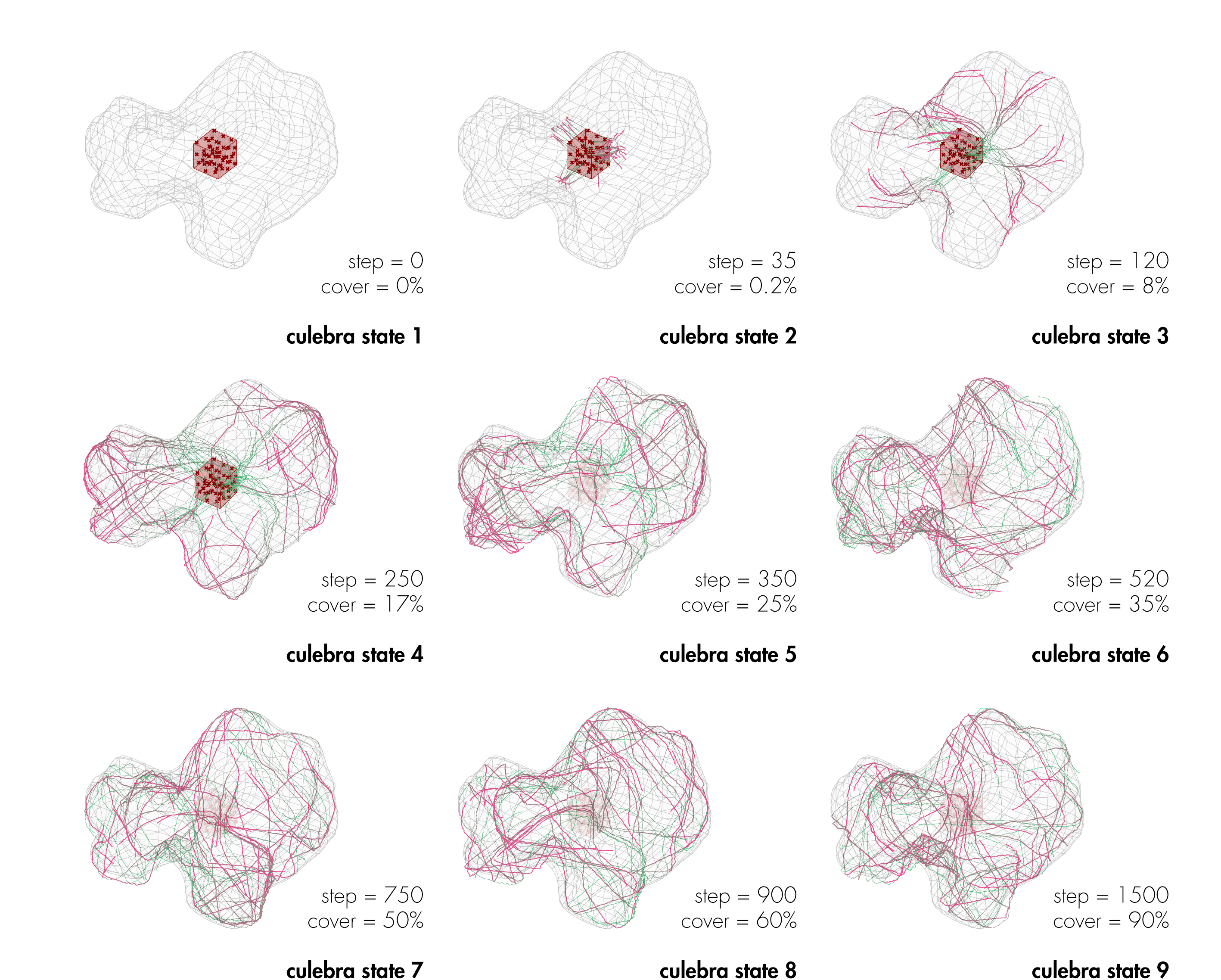

由于我们将人与环境的互动作为生成建筑形态的核心参数,我们采用了元胞自动机和Kangaroo物理模型来模拟各种互动形态。此外,我们还结合了建筑表面积和体积的计算,以确保所选形态不仅满足互动功能要求,还能够很好地适应火星生活环境。为了进一步增强设计的复杂性,我们使用了粒子算法来构建结构外表面上的设备管道形态。

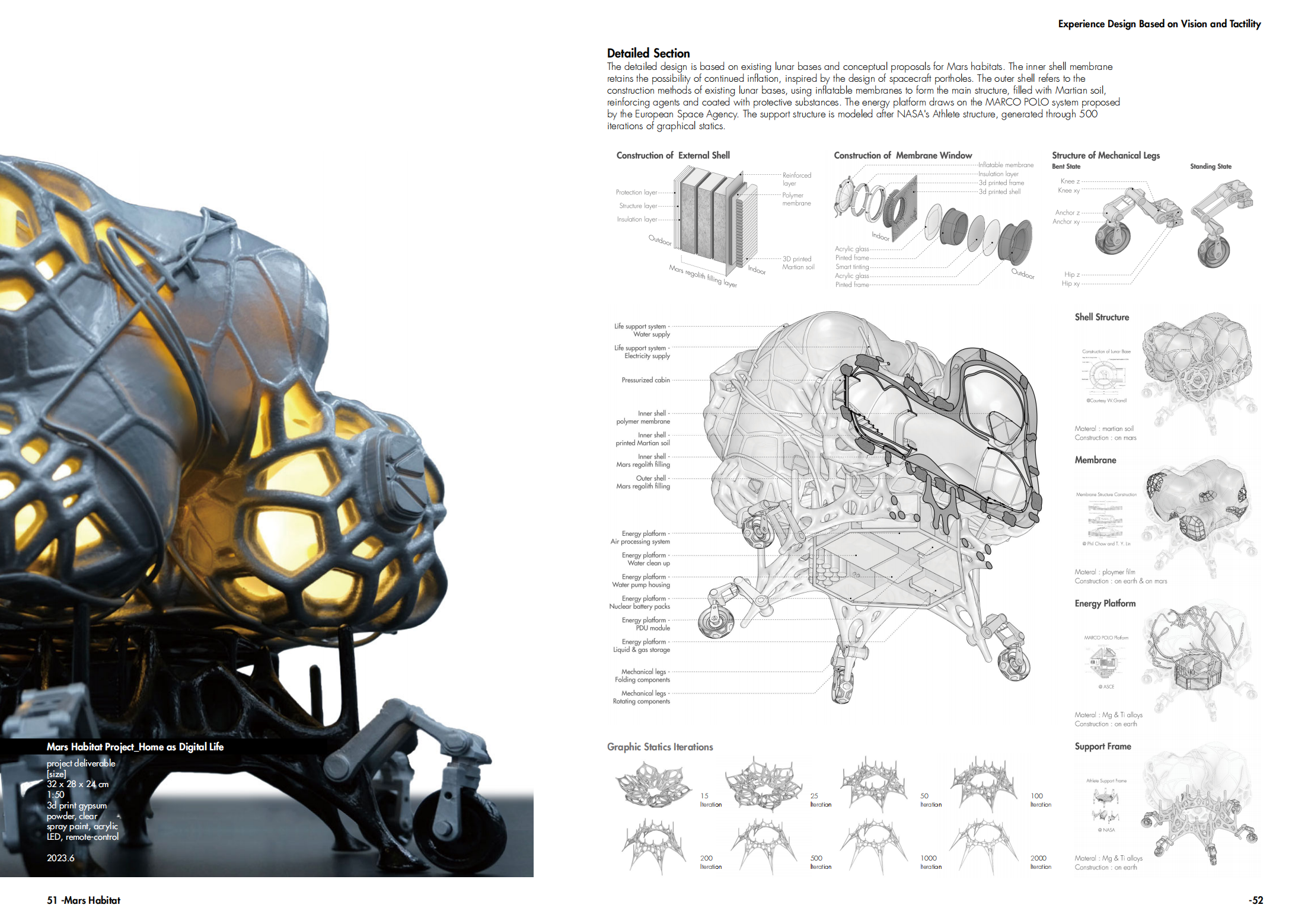

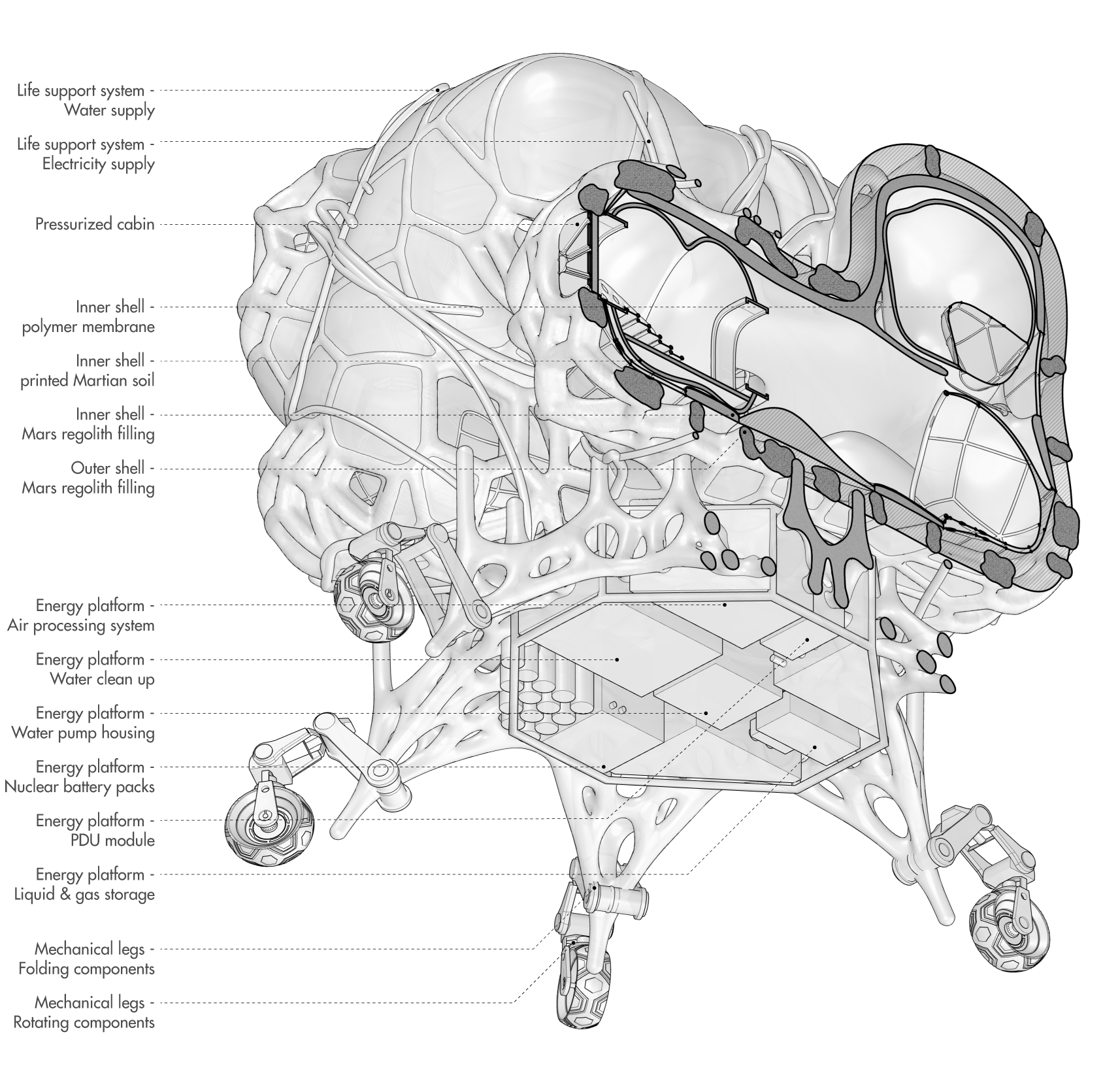

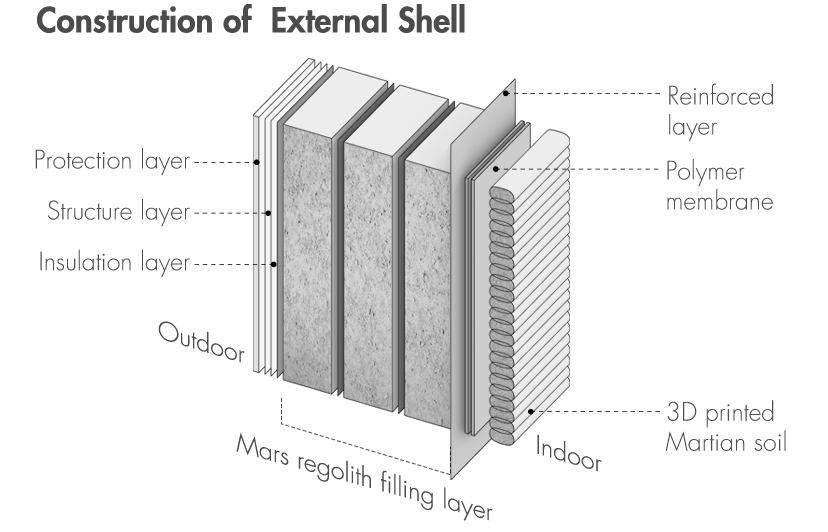

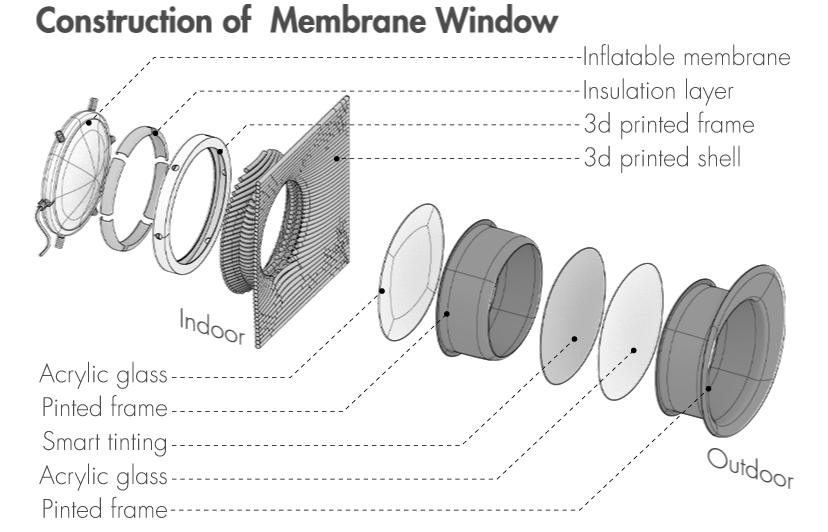

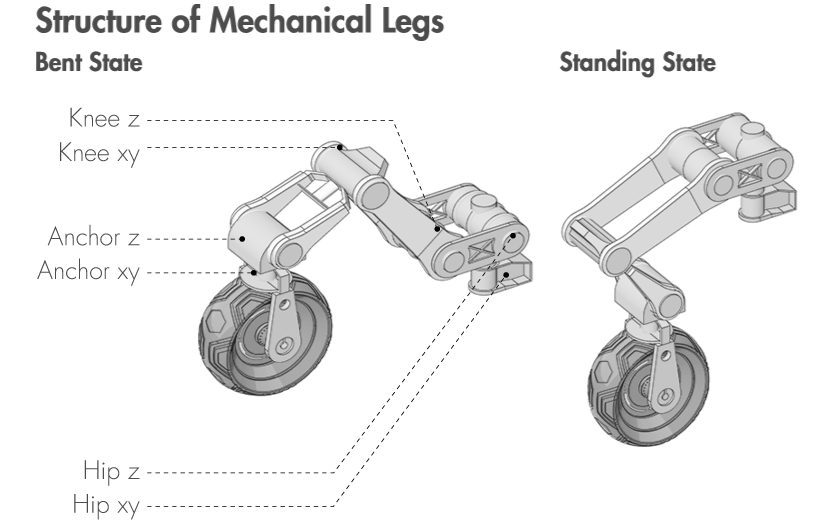

3.细部构造

细部设计基于现有的月球基地和火星栖息地的概念提案。内壳膜保留了继续充气的可能性,灵感来源于航天器舷窗的设计。外壳则参考了现有月球基地的建造方法,采用充气膜形成主结构,内部填充火星土壤、强化剂,并涂覆保护物质。能源平台借鉴了欧洲航天局提出的MARCO POLO系统。支撑结构则模仿了NASA的Athlete结构,通过500次图形静力学迭代生成。

-

设计类型: 体验设计,计算式设计,建筑设计

项目类型:清华大学建筑学院研究生studio作业

时间: 2023.3-2023.6

指导:徐卫国教授,清华大学深圳研究生院未来人居学院院长

合作: 刘淳尹,苏紫昕

主要贡献:

1.定义火星上人和环境交互的6中情景,并以情景作为参数输入到力学模拟器当中生成对应建筑形态;

2.制定元胞自动机算法规则并对生成形状的物理属性进行统计,以统计量为标准进行形态筛选;

3.调研目前地月基地已有构造、地火基地构想,设计出建筑复合外壳,满足火星生存环境;

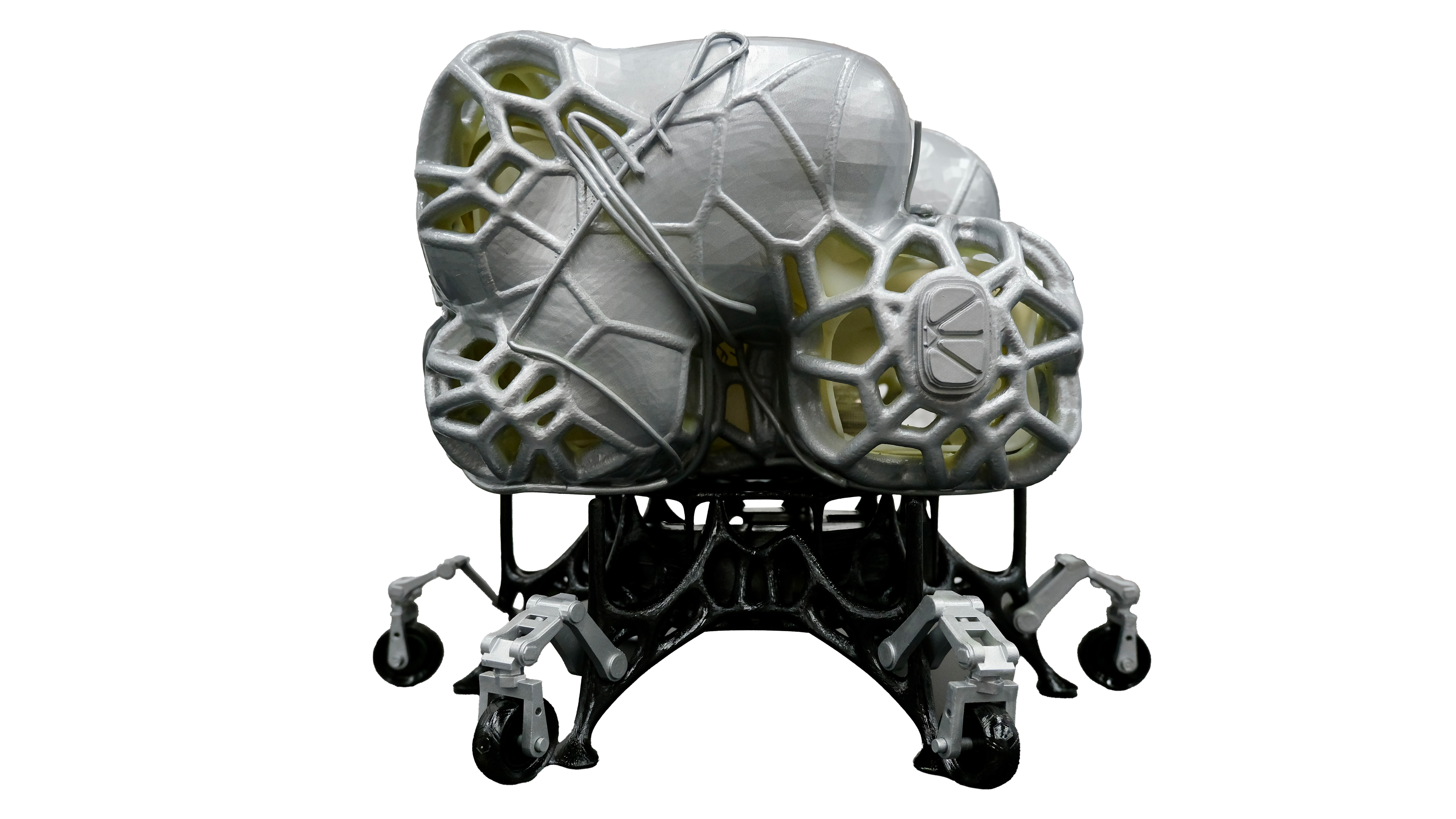

4.3D打印出1:50模型并进行喷涂;

获奖: 清华大学建筑学院优秀研究生作业